L'Opera per il carnevale

Carnevale è il periodo di tempo di un “mondo ribaltato/alla rovescia” che precede la Quaresima e la Pasqua. Durante il Carnevale è possibile assumere altri ruoli, rovesciare le gerarchie sociali, stravolgere i ruoli abituali e parodiare personaggi rispettosi – è il regno di un re pazzo spodestato alla fine del periodo di Carnevale. Con la deposizione di questo falso re l’ordine abituale e provvidenziale viene restaurato e affermato come quello “giusto”. Nonostante ciò, la corte viennese e soprattutto l’imperatore furono zelanti nel mantenere una dignità particolare, in virtù di una strategia di rappresentazione efficace per il pubblico: alla corte, il Carnevale non era una festa sfrenata ma fu regolata e inscenata con un rigido cerimoniale. Per questo il Carnevale fu festeggiato con una dignità particolarmente seria e formale.

Il Carnevale della corte era poi strettamente separato delle feste del popolo. La corte si dilettò particolarmente con balli mascherati, travestimenti con possibili scambi di ruoli (anzitutto alle “Wirtschaften”), balli, danze e commedie, concerti, cortei, tornei e danze coi cavalli, caroselli, giri in slitta, giochi di luce, botti, cacce e tanti altri divertimenti. Questo includeva anche alcune rappresentazioni della nuova grande opera carnevalesca composta di Francesco Bartolomeo Conti fra il 1711 e il 1725. Anche nelle opere la corte imperiale mantenne un contegno particolare e non fece mettere in scena delle commedie. Nella tradizione dell’opera veneziana, il comico aveva normalmente il suo spazio in mezzo agli atti nella forma di intermezzi indipendenti dall’azione principale. Con la tragicommedia in musica si sviluppò un nuovo genere che mescola i due estremi degli stili – il serioso, tragico, e il comico, con il suo stile basso –. I libretti incorporarono gli elementi carnevaleschi come travestimenti, scambi di ruoli (per esempio re – schiavo/servo), finti re oppure situazioni stravaganti e mascheravano in parte una critica latente alle consuetudini di corte.

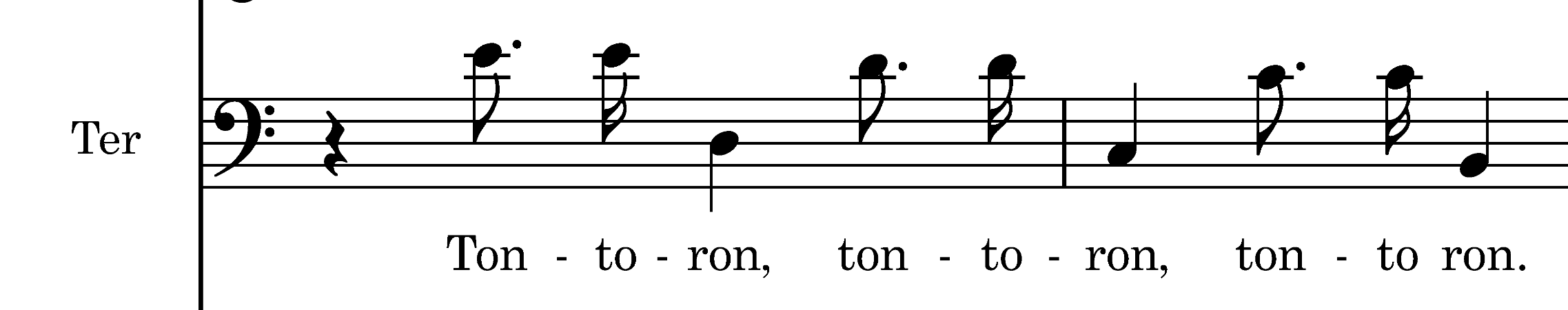

Nella Penelope di Pariati e Conti, Dorilla e Tersite come i due ruoli comici formano una parte integrale dell’azione principale, ma le grandi scene comiche si trovano alla fine del primo e del secondo atto, dunque nei luoghi tradizionali per gli intermezzi. Ulisse è un carattere tragicomico che soddisfa l’esigenza del suo ruolo di eroe e re ideale e come figura identificativa per un regnante parziale.

Conti traspone in musica i diversi caratteri e gli elementi carnevaleschi con grande plasticità immaginativa; già Johanna Mattheson scrisse di lui: “Conti […] era molto versato nel tradurre i gesti in note musicali (dov’è qui la perdita d’arte?) e le sue trovate immaginarie trasportano sulla carta bianca lo stesso piacevole effetto che si prova quando si ha davanti agli occhi delle pose e figure in carne ed ossa” (Johann Mattheson, Der vollkommene Capellmeister, Hamburg: Christian Herold, 1739, p. 40 §46: „Conti [...] war in solchen Abbildungen der Geberden durch musicalische Noten (wo ist denn der Kunst=Verlust?) ungemein erfahren, und seine Einfälle führen auf dem blossen Papier fast eben die ergetzliche Wirckung mit sich, als ob man mit Augen allerley lächerliche, lebendige Posituren vor sich sähe.“) La comicità musicale si esprime soprattutto nelle esagerazioni come enormi intervalli, la parlata rapida, i toni estremi, acuti e improvvisi contrasti, parodie, banalità ostentata nonché imitazioni dei suoni e rumori. Conti presenta anche nella Penelope molti effetti comici contrastando con i caratteri seri e riflettendo l’ambiguità del mondo illusorio della corte e del Carnevale.

Bibliografia

Konstantin Hirschmann, "'Mezzanità de' caratteri e dello stile?': die tragicommedia per musica nördlich und südlich der Alpen", nel: Musicologica Brunensia 53, 2018, p. 99–108. https://hdl.handle.net/11222.digilib/140868

Livio Marcaletti, "La tragicommedia per musica alla corte di Vienna nel primo Settecento. Un genere di importazione o una creazione della corte imperiale?", nel Römische historische Mitteilungen, 65. Band/2023, p. 115–133.

Claudia Michels, Karnevalsoper am Hofe Kaiser Karls VI. 1711–1740. Kunst zwischen Repräsentation und Amusement (Publikationen des Instituts für österreichische Musikdokumentation 41), Wien: Hollitzer 2019.