- Details

Fachkräftemangel und eine geniale Erfindung

Principio di continuare il basso di Francesco Bartolomeo Conti

Personalmangel herrschte mitunter auch am Wiener Kaiserhof – Francesco Bartolomeo Conti war 1724 in großen Nöten bei der Vorbereitung der Karnevalsoper: Vor nur wenigen Wochen hat ein Cembalist gekündigt und den Hof verlassen, ein weiterer Cembalist befindet sich zur Weiterbildung im neuesten Stil in Italien und der verbleibende Tastenmusiker hat sich gerade in der heimischen Küche bei der Zubereitung von Sauerkraut mit dem Krauthobel empfindlich in die Finger geschnitten. Der Hofkapellmeister Johann Joseph Fux ist von Gicht geplagt und kann höchstens langsame Kirchenstücke im kontrapunktischen Stil spielen. Wer soll nun die Sänger in der neuesten Oper begleiten, vor allem bei den Rezitativen? Contis einzige Hoffnung ist ein Privatschüler, der aber in der Musiktheorie und insbesondere der Harmonielehre noch nicht so fortgeschritten ist, dass er die richtigen Harmonien aus den Stimmen ableiten könnte, zudem hat er mit der großen Vielfalt an den für die Gesangsstimmen verwendeten Notenschlüsseln noch seine liebe Not. Glücklicherweise ist der junge Mann, eigentlich in der Hofkämmerei (also im Finanzwesen des Hofes) tätig, musikalisch talentiert und auch sonst ziemlich klug – das Problem liegt eher in der Art des für ihn ungewohnten Notats.

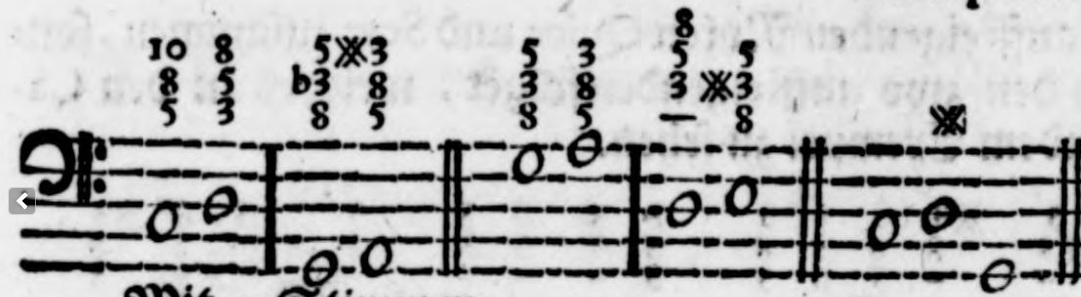

Um die Aufführung zu retten, ersann Conti für ihn kurzerhand eine eigene musikalische „Kurzschrift“. Ein erster Versuch auf Basis der deutschen Orgeltabulatur erwies sich als zu kompliziert und wurde von Conti wieder verworfen:

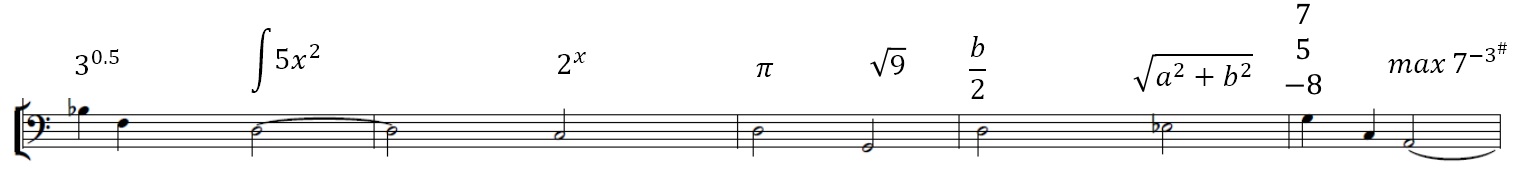

Schließlich kam Conti die entscheidende Idee, die mathematischen Fähigkeiten des musikalischen Beamten zu nutzen und über den Noten für die linke Hand die richtige Harmonie in mathematischen Ausdrücken anzugeben. Aus dem nur fragmentarisch erhaltenen und kaum lesbaren Manuskript lässt sich folgende Schreibweise rekonstruieren:

Die Aufführung war gerettet, die Penelope wurde ein großer Erfolg und niemand, auch nicht der kritische und musikalisch gebildete Kaiser Karl VI., hat bemerkt, dass der Cembalist von einer ganz neuen und ungewöhnlichen Notation spielte.

Conti war von dieser Zeit, Papier und Tinte sparenden Aufzeichnungsweise so überzeugt, dass er sie in der musikalisch weniger ereignisreichen Fastenzeit überarbeitete und mit einem einfachen Ziffernsystem auch für mathematisch nicht so versierte Musiker praktikabel machte: Es werden nun direkt die Intervalle mit Ziffern von 1 (Prime) bis 9 (None), in Ausnahmefällen auch bis zur 12 (Duodezim) angegeben – diese Intervalle sind von der rechten Hand ausgehend zum Basston der linken Hand zu greifen.

Daraus resultiert ein durchgehender Bass im Cembalo, ein Basso Conti-nuo. Aufgrund der Doppeldeutigkeit des Wortes „continuo“ ist Contis bahnbrechende Leistung bei der Erfindung dieses sich schnell verbreitenden Prinzips fast in Vergessenheit geraten – aber dank der nun wieder aufgefundenen Manuskripte mitsamt eines Entwurfs für "Il Principio di continuare il basso" ist Contis bislang verkannte Stellung in der Musikgeschichte völlig neu zu bewerten – bis hin zu möglichen Querverbindungen zu seinem entfernten Nachfahren Robert Conti (*1945 Philadelphia), der aus der Conti’schen Continuoschrift die Jazznotation entwickelte.

Neue, groß angelegte interdisziplinäre Forschungs- und Praxisprojekte an der GMPU werden sich in den nächsten Jahren verstärkt diesen Fragen widmen.

1.4.25