Francesco Bartolomeo Conti

Francesco Bartolomeo Conti (20.1.1681 oder 1682 Florenz – 29.7.1732 Wien) stammte aus einer italienischen Musikerfamilie und setzte diese Tradition fort, indem er in zweiter und dritter Ehe mit Maria Landini bzw. Maria Anna Lorenzani Hofsängerinnen zur Frau nahm, die auch in seinen eigenen Opern auftraten. Sein aus erster Ehe mit Therese Kugler von Edelfeld stammender Sohn Ignazio Maria war ebenfalls Komponist und Musiker.

Meldung der Eheschließung Contis im Wienerischen Diarium Nr. 226 vom 3.10.1705 [S. 9]

Ignazio Maria machte seinem Vater auch einigen Kummer, denn aufgrund einer Verwechslung kam Francesco Bartolomeo Conti in den zweifelhaften Genuss eines spitzzüngigen Berichts des Musikkritikers Johann Mattheson, der ihn in seinem Buch Der Vollkommene Capellmeister (Hamburg 1739) als "großen, unglückseligen Tonkünstler mit großer Sittenschwachheit" beschreibt. Laut Mattheson sei Conti in Wien in mehrere Schlägereien, und das ausgerechnet mit Geistlichen, verwickelt gewesen. Für diese "handfesten Argumente" wurde Conti zu vier Jahren Gefängnis, einer Schmerzensgeldzahlung von 1000 Gulden und zur Übernahme der Verfahrenskosten verurteilt und er erhielt zudem einen Landesverweis.

Mattheson schmückt seinen Bericht noch mit einem launischen Epigramm aus, das Contis nicht ganz den Regeln des guten Stils entsprechende, "einschlägige" Kompositionsweise thematisiert:

Johann Mattheson, Der Vollkommene Capellmeister, 6. Capitel, § 48 ("Auszug eines Briefes aus Regensburg, vom 19. Oct. 1730"), S. 40f.

"Diese Muse ist nicht gut, noch die Musik, die du komponiert hast,

Conti, denn jeder Takt war schwerfällig:

Und der Bass allzu derb, auch der Schlusston ist nicht konsonant:

Von nun an trägst du in dir für immer schwarze Noten [Schandflecken]."

(Übersetzung: Alexander Rausch, Wien)

Doch aus Francesco Bartolomeo Contis Biographie geht hervor, dass er bis zum Lebensende am Wiener Hof angestellt war – im Unterschied zu seinem kongenialen Kollegen Pariati, der ebenfalls mit einer Gefängnisepisode aufwarten kann, war Conti also unschuldig. Bereits 1755 wurde eine Ehrenrettung publik, denn Johann Joachim Quantz stellte in den von Friedrich Wilhelm Marpurg herausgegebenen Historisch=Kritische[n] Beyträge[n] zur Aufnahme der Tonkunst (Bd. 1, 1755, S. 216–220, Anm. S. 219) klar, dass es sich bei diesem Unglückseligen um Contis ebenfalls komponierenden Sohn Ignazio Maria handelte. Trotzdem hielt sich – wie von Mattheson prophezeit – diese Diffamierung vielleicht nicht "für immer", aber hartnäckig sogar bis ins 20. Jahrhundert.

Conti gehörte zu einer großen Anzahl italienischer Musiker, die das musikalische Leben und den Stil am Wiener Kaiserhof im 17. und 18. Jahrhundert prägten. Er diente dem Wiener Hof zwischen seiner ersten Anstellung im Jahr 1701 und seinem Tod 1732 rund 30 Jahre und damit drei Kaisern, Leopold I., Joseph I. und Karl VI. Aufgrund seiner musikalischen und kompositorischen Fähigkeiten überstand er die durch den Tod der Herrscher kritischen Jahre 1705 und 1711, in denen die Hofkapelle aufgelöst und reorganisiert bzw. verkleinert wurde: Die Hofkapellmeister Ziani und Fux sprachen sich 1711 im Rahmen einer Evaluierung der Musiker einstimmig für seinen Verbleib in der Hofkapelle aus.

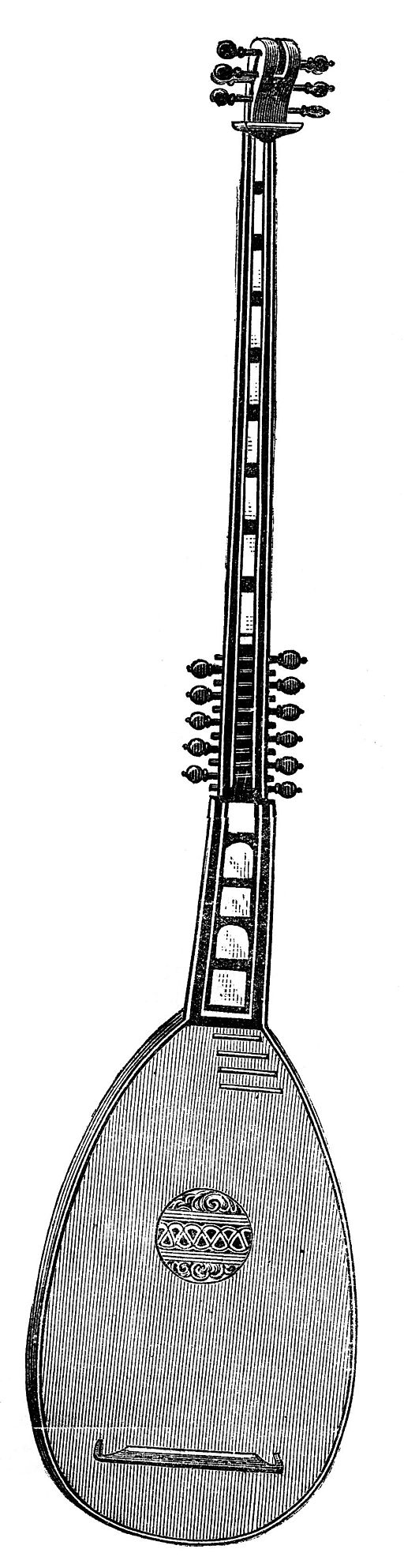

Conti war vor allem als Virtuose auf der Theorbe, einem großen Lauteninstrument mit Basssaiten, bekannt. 1701 holte ihn Kaiser Leopold I. als Theorbist an den Wiener Hof, wo er mit seinem Instrument sowohl solistische Aufgaben übernahm als auch als Ripienist Teil der Continuogruppe war. Obwohl beruflich nicht dazu verpflichtet, komponierte Conti auch. Dass er als Komponist ebenso hoch eingeschätzt wurde wie als Instrumentalist, zeigen Aufführungen eigener Werke 1707 in London vor der Queen sowie seine 1713 erfolgte Beförderung zum kaiserlichen Hofcompositor auf Lebenszeit. Im Jahr 1725, nicht lange nach seiner dritten Eheschließung, erkrankte Conti ernsthaft und konnte deshalb weder sein Instrument spielen noch komponieren, sodass zwischen 1727 und 1731 keine neuen Kompositionen aus seiner Feder für den Wiener Hof entstanden. Wie rar gute Theorbisten sind und welch eine große Lücke Contis Ausfall bedeutete, zeigt sich in den Schwierigkeiten, die der Hofkapellmeister Johann Joseph Fux hatte, einen Ersatz für Conti zu finden – der bereits längere Zeit auf eine feste Position hoffende Joachim Sarao wurde zwar eingestellt, jedoch zu seiner Enttäuschung zu wesentlich schlechteren Konditionen als Conti.

Theorbe, um 1580, Wikimedia Commons

1732 entstand Contis letzte Komposition, das Oratorium L’osservanza della divina legge. Mitte Juli desselben Jahres ist sein letztes Testament datiert, bevor er am 20.7. in Wien verstarb. Unter den Sterbefällen "in der Stadt" ist Conti für den 20. Juli gelistet:

Wienerisches Diarium Nr. 59 vom 23.7.1732 [S. 7]

Obwohl Conti selbst Instrumentalist war, sind nur wenige Instrumentalwerke von ihm bekannt und erhalten. Sein kompositorischer Schwerpunkt lag am Wiener Hof im Bereich der geistlichen wie weltlichen Vokalmusik für die Kammer (Kantaten, Serenaden) wie auch für größere, repräsentative liturgische wie dynastische Anlässe, für die er Oratorien und Opern schuf. Conti hatte ein besonderes Talent für das Komische, sodass er im Zeitraum zwischen 1714 und 1732 insgesamt zwölf Mal den Auftrag erhielt, eine große Oper für den Karneval am Wiener Hof zu komponieren – eine davon ist die 1724 uraufgeführte Tragicommedia per Musica Penelope.

Contis Opern waren weniger exklusiv für den Wiener Hof als beispielsweise die Opern des Hofkapellmeisters Fux: Sie wurden vielfach abgeschrieben und in Städten und Höfen wie Hamburg, Dresden, Breslau, Braunschweig-Wolfenbüttel, Brüssel, Prag, Brünn, Jaroměřice und sogar London – der Ormisda wurde dafür eigens von Händel bearbeitet – aufgeführt. Die Penelope blieb allerdings aus nicht mehr nachvollziehbaren Gründen eine reine Wiener Produktion.

Literatur

Francesco Bussi, Angela Romagnoli, Art. "Conti (I)", in: MGG Online, hg. von Laurenz Lütteken, New York / Kassel / Stuttgart 2016ff., zuerst veröffentlicht 2000, online veröffentlicht 2016, https://www.mgg-online.com/mgg/stable/13435

Herbert Seifert, "Conti und Pariati – ein Glücksfall für die Operngeschichte", in: Innsbrucker Festwochen 12. Juli – 27. August 2005, Innsbruck 2005, S. 28–33, Wiederabdruck in: ders., Texte zur Musikdramatik im 17. und 18. Jahrhundert: Aufsätze und Vorträge, hg. von Matthias Pernersdorfer (Summa summarum 2), Wien: Hollitzer, 2014, S. 559–562.

Hermine Weigel Williams, Francesco Bartolomeo Conti. His Life and Music, Aldershot: Ashgate 1999.